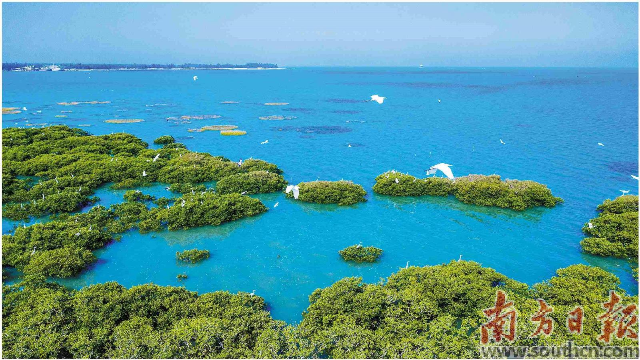

遂溪红树林引鸟儿蹁跹。郭龙碧 摄

“以前只知道红树林重要,但是不知道为什么重要,也不知道怎么保护,这次科普讲座中,专家的讲解不仅解答了我的疑惑,还对我们的生产和生活提供了实实在在的帮助。”日前,一位在遂溪“智惠行动”科普现场认真听专家讲解的居民笑着说。

遂溪县红树林约492公顷,其中还有玉蕊等珍稀品种,是遂溪重要的生态资源。为推动遂溪县生态科普与乡村经济有机结合,2024年9月,“智惠行动·百会百县乡村行——数字化科普阵地与传播健康文化”科普项目在遂溪正式启动。

4个月以来,通过多元化科普形式与技术推广,项目共开展科普活动3场,涵盖受众群体总数500多人次,显著提升了基层群众的科学素养和生态保护意识,有效推动了遂溪县生态保护与经济振兴的双向发展。

扎根基层

项目成效持续深化

“专家的指导让我们掌握了更多的知识,保护生态的责任感也大大增强,大家更愿意为家乡的环境出一份力。”一位村民代表表示。项目实施期间,主办方通过多样化渠道开展多次活动,深入农村、社区及校园,激励群众凝聚共识,不断提升科学素养,共促生态文明建设和乡村振兴的共同发展。

在界炮镇,专家们结合遂溪县的生态特点,深入探讨如何在生态保护与农业发展之间找到平衡,实现乡村经济的可持续增长;在杨柑中学,教授运用生动的案例教学让学生们理解了生态系统与乡村经济发展的关系,激发了对红树林保护和生态农业的浓厚兴趣;在遂城街道,面向基层群众开展科普讲座和科技服务等系列科普惠民活动,现场观众们踊跃提问,讨论热烈,展现出强烈的科学求知欲。

主办方介绍,面对基层复杂的人群和不同的需求,项目充分发挥了学会的专业特长和资源优势,分人群、分专题、分领域开展内涵丰富、形式多样、特色鲜明的科普活动3场,在多样化、互动式的知识传播和服务的同时,提升了公众科学文化素养,筑牢科技创新群众基础,增强了科普活动的影响力、凝聚力、传播力。

“三联动”模式

推动生态科普与经济融合

从调研问题到解决措施,从整合资源到协调沟通,项目依托省、市、县三级联动机制,充分发挥“学会+科协+农技协”三联动模式的优势,通过多方协同合作,深入挖掘科技与生态资源,推动科技成果在农村落地,提升产业的科技含量,实现乡村经济的可持续发展。

项目启动后,广东省科普作家协会联合湛江市农村专业技术协会、遂溪县科学技术协会等多家单位,组建调研团队,深入遂溪县多个乡村及红树林保护区,回收有效问卷500余份,全面了解当地群众对红树林保护的认知水平、技术需求及发展瓶颈等问题,并充分利用各方专家资源,找出居民所需科学知识和应对方法。

此外,广东省科普作家协会致力于探索常态化的服务模式,在湛江市农村专业技术协会设立了学会服务站,通过长期的“驻点服务”和线上支持,着重加强基层组织建设,建立定期的交流机制,有效提升了县级科协组织的发展成效。

在活动中,三方表示,将借助科普活动为生态保护注入科技动力,特别是将红树林保护、农业技术创新与经济发展深度融合,力求达成生态效益与经济效益的双重提升。这一创新模式通过整合生态科普资源与基层农业技术资源,不仅促进了遂溪县绿色经济的蓬勃发展,还有效增强了乡村地区的经济活力与动力。

数字化服务

打通科普“最后一公里”

图文并茂的科普挂图、生动有趣的短视频……可视化平台让科普生动地走进人们的生活中。项目开展期间,项目团队精心编制科普资源包1套,深入浅出地讲解科学知识和应对方法的相关技术规范及要领,目前已上线科普中国平台。“数字化让科普课堂离我们越来越近了,接收知识变得更方便了。”遂溪县的学生们表示。

科普工作是一个有层次的多维体系,尽管近年来政府和社会各界加大了对农村科普的投入力度,但相对于城市地区而言,农村地区的科普教育基地、科普活动以及科普人才等资源仍然较为匮乏。

针对基层科普资源不足的问题,项目依托湛江市农村专业技术协会科技服务站,以数字化科普为抓手,推动科技资源和服务下沉基层,构建集科普宣传、技术培训和信息共享于一体的综合服务平台,整合专家资源与数字化工具,创新服务模式,将科技服务延伸至村镇与田间地头,打通科技服务“最后一公里”。

“我们还在制作遂溪县全面的科普基地地图,预计年后可以正式推出。”湛江市农村专业技术协会常务副理事长兼秘书长、高级工程师莫镕弛表示,未来,项目团队将继续深耕遂溪基层,联合多方力量,探索科技与生态保护协同发展的新路径,进一步推动遂溪县生态文明建设迈上新台阶。